여러 유통가 후계자들이 신사업을 통해 경영 능력을 입증하고 차세대 리더로 자리매김하며 승계 구도를 굳히려는 모습을 보이고 있다. 다만 후계자들이 얼마나 순조롭게 경영권을 물려받을 수 있을지는 알 수 없다.

승계의 핵심은 지분이다. 지분을 얼마나 보유하고 있는지에 따라 승계가 잘 진행될 수도 있고, 아니면 정반대로 경영권 분쟁에 휘말릴 수도 있다. 유통가 오너 3세들의 지분 승계는 이제 막 첫 발을 뗀 수준에 불과하다.

선대 경영자의 지분을 온전히 물려받으면 간단히 해결될 수 있는 문제 같지만, 실상 그렇게 간단하지 않다. 국내에서는 1950년대 이후 수많은 기업이 탄생했다. 그 중에는 대기업이나 중견기업으로 성장한 회사도 있는데, 적지 않은 기업이 승계 과정에서 잡음이 일었다.

경영권이 2세, 3세로 내려갈수록 그룹에 대한 총수 지배력이 약화했기 때문이다. 지분을 상속·증여하는 과정에서 발생하는 막대한 상속세가 가장 부담스러운 걸림돌이었다. 이러한 문제를 풀기 위한 재벌 오너일가의 전략은 매우 다양하게 펼쳐졌다. 우리나라 재벌의 문제점으로 편법·불법 경영권 승계 논란이 뒤따랐던 배경이다.

하지만 지금은 이런 편법 승계가 쉽지 않다. 전환사채(CB), 헐값 발행, 일감 몰아주기 등 기존 경영권 승계에 사용해온 전략에 대한 비난 여론으로 이미 법적인 규제가 강화된 상황이기 때문이다. 그렇다고 기업 입장에선 승계가 어렵다고 승계를 안 할 수도 없는 노릇이다.

결국 상속세를 얼마나 덜 내게 만드느냐가 관건인데, 한국의 최고세율은 50%에 달한다. 이는 일본(55%)에 이어 세계에서 가장 높은 세율에 속한다. 여기에 기업의 최대 주주가 가족 등 특수관계인에게 주식을 상속할 경우에는 경영권 프리미엄 명목으로 주식 평가액의 20%를 가산해 상속분의 60%를 세금으로 내야 한다. 상속세 부담은 특히 대기업 경영권 승계에 걸림돌로 작용하고 있는데, 대규모 상속세를 감당하기 위해 자산 매각이나 지분 분할이 불가피해지기 때문이다.

◇ 빙그레 사상 최대 실적 중…승계작업 브레이크?

최근 유통업계를 뜨겁게 달군 사회적 이슈가 있다. 바로 김동환 빙그레 사장의 법정 행이다. 김호연 빙그레 그룹 회장의 장남인 김동환 사장은 경찰관을 폭행한 혐의로 수사를 받아오다 재판에 넘겨졌다는 사실이 최근에 드러났다.

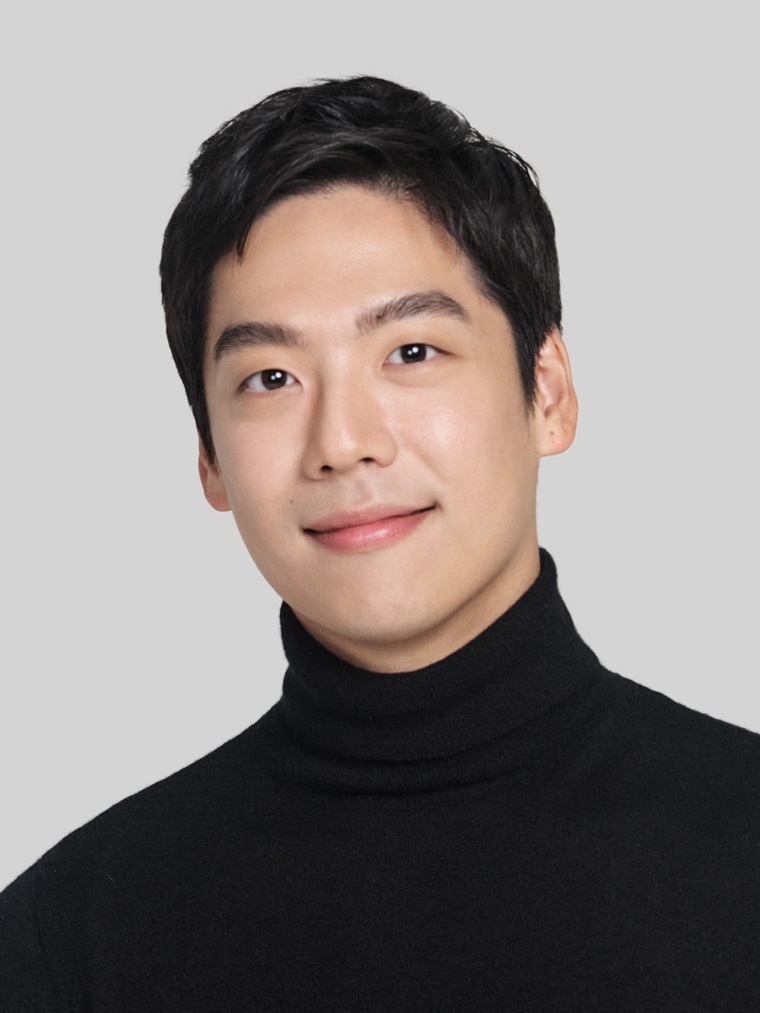

이 사건이 업계의 주목을 받는 이유는 빙그레가 사상 최대 실적을 내면서 승계 작업을 가속화하던 시기와 공교롭게도 겹쳤기 때문이다. 김동환 빙그레 사장은 1983년생으로 연세대 언더우드국제대학(UIC) 경제학과를 졸업했고 EY한영 회계법인에서 인수·합병(M&A) 업무를 맡았다. 이후 2014년 빙그레에 입사했고 구매부 과장, 부장 등을 거쳐 2021년 1월 임원을 달았다. 올해 초 사장으로 승진하면서 본격적으로 경영진에 합류했다.

당시 빙그레는 K푸드 열풍의 수혜를 톡톡히 입으면서 호실적을 내고 있었다. 지난해 매출은 1조3943억원으로 전년 동기 대비 10% 가까이 증가했다. 영업이익은 1,122억원으로 3배 가까이 늘었다. 내수 침체 위기에도 붕어싸만코와 메로나 등 주요 제품이 해외에서 인기를 끌었고, 덕분에 주가도 큰 폭으로 올랐다.

빙그레는 1998년 한화그룹에서 계열 분리된 뒤 김호연 회장이 쭉 이끌어 왔는데, 현재 69세의 나이로 어떻게든 승계 밑그림을 그려야 하는 상황이었다. 특히 김호연 회장의 자녀는 김동환 사장을 비롯해 김정화씨, 김동만 전무 등이 있는데 셋 다 핵심 회사인 빙그레의 지분을 한주도 갖고 있지 않았기 때문에 준비를 더 서둘러야 하는 상황이었다.

빙그레 3세들은 빙그레 물류 자회사 제때(JETTE)를 통해 빙그레를 간접 보유하고 있었다. 제때는 빙그레 지분 1.99%를 보유한 3대 주주다. 오너 3세인 김동환 사장·김정화씨·김동만 전무가 각각 33.33%의 지분을 보유 중이다. 다만 제때가 큰 회사는 아니었기 때문에 이를 활용해 빙그레의 지분을 상속받는 것이 쉽지 않다는 것이 문제였다.

경영권 승계는 기업의 운명을 결정짓는 중요한 작업이다. 최근 국내 유통 대기업의 오너 일가 2·3세 경영인들이 점차 그룹 내 중요 보직으로 이동하는 등 기업 내 영향력을 확장하고 있다.

◇ 롯데그룹 회장 장남 신유열 전무, 초고속 승진 화제

대표적으로 롯데가 그렇다. 신동빈 롯데그룹 회장의 장남 신유열 전무는 지난해 말부터 롯데지주에서 신설하는 미래성장실장과 롯데바이오로직스의 글로벌전략실장을 겸직하고 있다. 신 전무는 초고속 승진을 통해 경영진에 합류했다.

지난 2020년 일본 롯데에 입사한 신 상무는 2022년 5월 롯데케미칼 일본지사에 상무보로 합류했으며, 8월 일본 롯데파이낸셜 최대 주주인 롯데스트레티직인베스트먼트 공동대표로 선임됐다. 같은 해 12월엔 상무로 승진, 지난해 말 전무 자리에 올랐다. 바이오, 헬스케어 등 신사업 관리와 제2의 성장엔진 발굴을 담당하는 요직을 맡는 있다.

신 전무는 지난 6월 롯데지주 주식 7000여주를 매입하며 지분 0.01%를 확보하기도 했다. 최대 주주인 신동빈 회장과의 특수관계인 명단에 처음으로 이름을 올렸다. 재계에서는 신 전무가 지분 매입을 시작한 만큼 롯데그룹의 3세 승계가 탄력받을 것으로 보고 있다.

이재현 CJ그룹 회장의 장남으로 CJ그룹 경영권 승계 1순위 후보로 꼽히는 이선호 CJ제일제당식품성장추진실장(경영리더)의 기업 내 역할론도 커지고 있다. 식품성장추진실은 CJ제일제당의 글로벌 사업을 담당하는 조직이다. 이 실장은 식품성장추진실에서 그룹의 미래인 해외 식품 사업을 직접 진두지휘하면서 경영 일선에 본격 나서고 있다.

최근 폐막한 파리 올림픽에서도 인상적으로 활약했다. CJ제일제당의 한식 셰프 육성 프로젝트 ‘퀴진케이(Cuisine. K)’의 셰프들이 2024 파리올림픽 코리아하우스(대한체육회가 운영하는 국가홍보관)에서 VIP 150여명을 대상으로 한식 메뉴를 선보였는데, 이선호 실장이 만찬 전반을 직접 챙긴 것으로 전해졌다.

김동선 한화갤러리아 부사장 역시 한화그룹의관광·유통 사업에서 존재감을 키우고 있다. 경쟁이 치열한 국내 햄버거 시장에서 파이브가이즈(FIVE GUYS)를 성공적으로 안착시킨 성과를 인정 받았다. 최근 김 부사장이 한화갤러리아의 주식을 쓸어 담고 있는 것도 이런 승계 관점에서 해석할 수 있다.

지난해 말 김 부사장의 지분은 1.57%에 불과했는데, 올해 들어 자사주를 적극적으로 매입해 상반기 기준 2.32%로 늘렸다. 지난달엔 한화갤러리아 3400만주(544억원)를 주당 1600원에 공개매수한다고 공시했다. 3400만주는 17.5%에 달하는 물량이다. 실제 공개매수엔 2816만주가 응모했다. 김 부사장은 한화(36.31%)에 이어 갤러리아의 2대 주주(16.85%)로 올라섰다.

BGF그룹 역시 지난해 말 홍석조 회장의 장남 홍정국 사장을 부회장으로 승진시키며 승계 구도를 구체화하고 있다. 국내 편의점 시장이 포화상태로 접어들자, 홍 부사장은 디지털·IT 기술을 활용한 운영 효율화로 점포 수익성을 끌어올리는데 주력하고 있다.

담철곤 오리온 회장의 장남 담서원 수석부장도 지난해 상무로 승진했다. 담 상무는 그룹 사업의 전반을 아우르는 기획과 사업전략 수립, 신사업 발굴 등의 업무를 총괄하는 중이다. 오리온의 핵심 신사업은 바이오인데, 담서원 상무가 이 분야에서 두각을 나타내고 있다. 올 1월 약 5500억원을 들여 신약 개발사 ‘리가켐바이오사이언스(리가켐)’ 지분 25%가량을 확보했다. 오리온 3세 담서원 상무는 리가켐 사내이사로 선임됐다.

◇ 삼성, 경영권 승계과정에서 대규모 자산 처분하기도

최근 삼성의 경영권 승계 과정에서 상속세 납부를 위해 대규모 자산이 처분됐다. 이 같은 경영 승계의 어려움은 대기업뿐만 아니라 중소기업에서도 심각한 문제로 대두되고 있다. 한국에서 기업의 장기적인 경영 안정성을 유지하기 어려운 이유로 상속세가 꼽히는 것은 이런 이유에서다.

이 때문에 장수기업이나 기술이 탄탄한 뿌리 기업의 창업주가 경영권을 사모펀드에 매각한 사례는 많다. 콘돔으로 유명한 유니더스, 밀폐용기 제조업체 락앤락, 화장품 업체로 유명한 에이블씨앤씨 모두 상속세 부담을 이유로 사모펀드에 경영권을 맡겼다.

한국의 상속세 제도는 일본과 더불어 세계적으로도 매우 높은 수준이다. 경제협력개발기구(OECD) 평균 상속세율인 15%를 크게 웃돈다. 일본의 상속세율은 55%로 한국보다도 높지만, 일본은 일정 조건 하에 상속세를 줄일 수 있는 다양한 감면 제도를 운영하고 있다. 반면, 독일, 스웨덴과 같은 국가들은 상속세를 폐지하거나 대폭 완화했지만, 대신 부유세나 재산세와 같은 세목을 강화해 자산 불평등을 억제하고 있다.

미국은 연방 차원에서 상속세를 부과하고 있지만, 주마다 상속세율이 다르고, 상속세 면제 한도도 높아 한국에 비해 부담이 적다. 이 때문에 상속세법 개정 논의가 꾸준히 이뤄졌지만, 큰 틀에서는 변화가 없었다. 한국의 상속세율은 1999년 말 세법 개정이 이뤄질 당시, 최고세율구간을 50억원 초과에서 30억원 초과로 낮추고 최고세율은 45%에서 50%로 끌어올린 이후 지금까지 유지되고 있다.

![logo-2[1]](https://cocooni.ai-wp.kr/wp-content/uploads/2025/02/logo-21.png)

![SSF샵-로고[1]](https://cocooni.ai-wp.kr/wp-content/uploads/2025/01/SSF샵-로고1.png)

![르돔아카이브350-390c[2]](https://cocooni.ai-wp.kr/wp-content/uploads/2025/01/르돔아카이브350-390c2.jpg)

![VIIMSTUDIOFashion20141230[1]](https://cocooni.ai-wp.kr/wp-content/uploads/2025/01/VIIMSTUDIOFashion201412301.jpg)

![네이버포스트[1]](https://cocooni.ai-wp.kr/wp-content/uploads/2025/01/네이버포스트1.jpg)