금융위원회와 한국거래소, 자본시장연구원, 한국상장사협의회, 코스닥협회 등이 한자리에 모였다. 지난 2024년 KRX마켓스퀘어 콘퍼런스홀에서 열린 이 행사의 이름은 ‘한국 증시 도약을 위한 기업 밸류업 지원 방안 1차 세미나’. 소문만 무성하던 ‘K-밸류업 프로그램’이 베일을 벗는 자리였다.

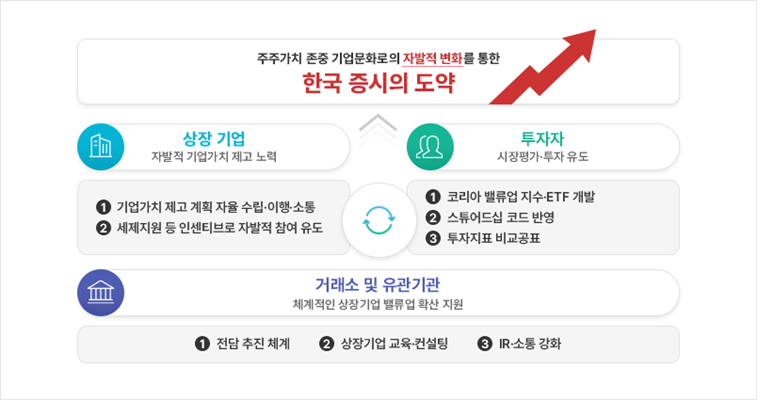

밸류업 프로그램은 저평가된 대한민국 증시를 끌어올리기 위해 윤석열 정부에서 시행하는 기업가치 제고 프로그램이었다. 말 그대로 국내 증시의 가치(Value)를 올리겠다(Up)는 의미였다. 베일을 벗은 프로그램의 골자는 기업이 직접 기업가치를 제고할 계획을 수립하고, 공시하고, 이행하도록 유도하는 것이다.

앞으로 기업들은 기업개요, 현황진단, 목표설정, 계획수립, 이행 평가, 소통 등 6개 항목을 기입하고 시장에 공개한다. 공시는 연 1회가 기본. 2년차 땐 전년도 계획과 이행 평가도 포함해야 한다. 계획이 틀어지면 연중이라도 수시로 공시하도록 했다. 다시 말해 기업들의 가치 제고 작업을 투자자에게 적극적으로 알리는 것을 정부 차원에서 돕기로 한 것이다.

한국 정부의 밸류업 프로그램은 일본 아베 내각부터 기시다 내각의 정책을 벤치마킹했다. 2023년 일본거래소가 주가순자산비율(PBR) 1배 이하의 저평가 기업을 대상으로 개선안을 요구하면서 결실을 봤다.

당시 일본 기업들은 엔저를 타고 사상 최대 이익을 얻자 주주 환원 규모를 대폭 늘렸다. 닛케이지수가 잃어버린 30년 불황을 딛고 사상 최고가를 달릴 수 있었던 배경이다. 이는 한국에서도 큰 주목을 받았다. 밸류업은 인공지능(AI)과 더불어 올해 상반기 한국 증시를 가장 뜨겁게 달군 키워드다.

특히 저(低)PBR 업종이 주목을 받았다. PBR은 시가총액을 순자산으로 나눈 값이다. 이 값이 1배를 밑돌았다는 것은 시가총액이 순자산 가치에도 못 미칠 만큼 주가가 저평가를 받고 있다는 의미다. ‘저평가의 정상화’가 밸류업의 취지인만큼, 이런 종목들이 수혜를 입을 공산이 컸기 때문이다.

당시 활발한 주주가치 제고 활동으로 충분히 주가를 부양할 수 있으면서도 현금 흐름이 양호한 종목의 이름은 연일 주가가 상승했다. 대표적 저(低)PBR 업종인 보험, 증권, 은행, 자동차, 지주사 등의 상승세가 뚜렷했다. 리테일 산업에 있는 유통 종목들 역시 대표적 저(低)PBR 업종으로 꼽힌다. 그간 국내 유통기업들의 PBR은 0.2~0.4배 수준에 불과했다.

지난해 9월 조성된 ‘코리아 밸류업 지수’에 다수의 유통업체가 포함된 것은 이러한 이유에서다. 이 지수는 기업가치를 올리는 데 성공한 상장 기업 100개를 특별히 엄선한 수치다. 이를 바탕으로 자산운용사에서 ETF를 출시하면 개인 투자자들의 국내 기업 투자가 늘어나고, 주가 상승을 유도해 다시 투자자들에게 혜택이 돌아가는 구조를 만들겠다는 뜻이었다.

K-밸류업 지수의 필수소비재 산업군에는 KT&G, 오리온, BGF리테일, 동서, 오뚜기, 삼양식품, 롯데칠성, 콜마비앤에이치 등이 포함됐다.

◇ 롯데쇼핑, 유통업계 최초로 ‘기업가치제고 계획 발표’

정부의 의도가 통한 것일까. 지난해부터 대형 유통기업들은 그간 하지 않던 기업가치 제고방안을 공개하고 있다. 롯데쇼핑이 지난해 11월 유통업계 최초로 기업가치 제고 계획을 발표한 것이 대표적이다. 이 계획에는 주주환원 정책과 함께 ‘고객의 첫 번째 쇼핑 목적지’ 달성을 위한 중장기 사업 전략이 포함됐다.

주주환원 정책의 주요 내용은 △주주환원율 확대 △최소 배당금 정책 도입 △배당절차 개선 △중간배당 지급 검토 등이다. 주주환원율은 기존 30%에서 35%로 확대하기로 했으며, 상장 이후 처음으로 주당 3500원의 최소 배당금을 책정했다. 또한 배당 절차를 기존의 ‘기말 이후 배당액 확정’ 방식에서 ‘선 배당액 결정 후 기준일 확정’ 방식으로 변경했다.

이러한 주주친화적 정책을 통해 투자자의 배당 예측 가능성을 높이고, 시장 신뢰도를 회복한다는 전략이다. 본업 경쟁력 강화를 위해 마켓 리더십 확립, 식료품 사업 가속화, 이커머스 최적화, 자회사 실적 개선 등을 핵심 추진 전략으로 설정했다. 금융투자업계 관계자는 “롯데쇼핑은 국내 유통사 중 해외 사업에서 두드러진 성과를 내는 몇 안 되는 기업 중 하나”라며 “기업가치 재평가가 필요하다”고 분석했다.

이마트도 최근 지난해 실적을 발표하면서 기업가치 제고 방안을 공개했다. 핵심 전략으로는 최소 배당금 인상과 자사주 소각이 포함됐다. 이마트는 기존 주당 2000원이었던 최저배당을 2500원으로 25% 상향 조정했으며, 이를 통해 주주들은 올해부터 2027년까지 3년간 최소 2500원의 배당을 보장받게 된다.

배당 확대를 위해 매년 134억원의 추가 재원을 투입할 예정이다. 이에 따라 전체 주주 중 30%이상을 차지하는 개인 투자자들의 수혜가 기대된다. 또한, 이마트는 2년간 보유 중인 자사주의 50% 이상을 소각할 계획이다.

현재 이마트가 보유한 자사주는 전체 주식의 3.9%인 108만7466주로, 연간 28만 주씩 총 56만주를 소각할 방침이다. 이는 전체 주식의 약 2%에 해당한다. 이마트 측은 “최저배당 인상과 자사주 소각은 주가 부양 의지와 자신감을 반영한 조치”라면서 “이를 통해 실질적인 성과를 창출하고 주주 가치를 극대화할 것”이라고 밝혔다.

현대백화점 역시 올해부터 처음으로 중간배당을 도입한다 밝혔다. 결산배당금은 지난해 284억원에서 올해 306억원으로 증액했으며, 추가로 반기 배당금 100억원을 책정해 연간 400억원 이상의 배당을 진행할 예정이다. 주당 배당금은 기존 1300원에서 1400원으로 인상되었으며, 이는 지난해 2월 1000원에서 1300원으로 조정한 이후 1년 만의 추가 인상이다.

이번 배당정책 강화는 지난해 11월 발표한 기업가치 제고 프로그램의 주주환원 목표와 일치하는 조치다. 해당 정책의 적용 기간은 2024년 결산배당부터 2027년 중간배당까지다. 현대백화점은 신규 출점 확대와 면세점 및 지누스의 사업 경쟁력 강화 등을 통해 수익성을 개선할 방침이다.

이를 바탕으로 자기자본이익률(ROE)을 향후 3년 내 백화점 업계 평균을 넘어서는 6% 수준으로 끌어올릴 계획이다. 현재 현대백화점의 ROE는 -1.76% 수준이며, 주가순자산비율(PBR)도 현재 0.26배에서 3년 내 0.4배, 장기적으로 0.8배까지 높이는 것을 목표로 하고 있다.

한 금융투자업계 관계자는 “밸류업은 기업의 내재 가치를 높여 주가를 상승시키고, 투자자들에게 매력적인 기업으로 거듭나기 위한 전략”이라면서 “특히, 유통업계는 경기 침체와 온라인 쇼핑의 성장으로 인해 오프라인 매출이 감소하면서, 새로운 성장 동력을 찾기 위해 밸류업 전략에 주목할 수밖에 없었다”고 설명했다.

◇ 현대백화점, 지난해 영업이익 2842억…2023년보다 6.4% 감소

이렇듯 국내 주요 유통사들은 밸류업을 통해 기업 가치를 높이기 위한 다양한 전략을 발표했다. 하지만 여전히 시장의 외면을 받고 있다.

주가가 저평가된 상태에서 벗어나지 못하고, 투자자들의 관심에서 멀어지고 있다. 그렇다면, 유통사들의 밸류업 전략은 왜 실패했을까. 일단 주요 유통 상장사들의 주가 변화부터 살펴보자.

유통업계 맏형으로 꼽히는 백화점 3사의 주가는 최근 1년간 모두 부침을 겪었다. 롯데쇼핑의 주가는 지난해 2월 14일 8만3200원에서 형성됐는데, 올 2월 14일엔 5만7600원에 마감했다. 1년 새 주가가 30.77% 하락했다. 신세계 역시 비슷한 하락률을 보였다.

지난해 18만6800원이던 주가가 13만5700원으로 하락했다. 이 기간 등락률은 -27.36%를 기록했다. 현대백화점은 앞선 두 업종보단 상황이 나았지만, 그렇다고 반등한 건 아니었다. 지난해 5만5000원이던 주가가 5만1100원으로 1년 사이 7.09% 하락했다. 적극적인 주가 부양책을 꺼냈음에도 주가가 반등하지 않았던 건 부진한 실적 때문이다.

롯데쇼핑의 지난해 연결기준 영업이익은 4731억원으로 전년 대비 6.9% 감소했다. 2022년 수익성 반등을 끌어낸 지 3년 만에 다시 영업이익이 소폭 줄었다. 신세계는 지난해 연간 매출액은 전년 대비 3.3% 증가했지만 일회성 비용 출혈로 영업이익은 48.4% 감소했다.

현대백화점은 지난해 연결기준 영업이익이 2842억원으로 전년보다 6.4% 감소했다. 매출은 4조1876억원으로 0.5% 줄었다. 적극적인 주주 환원 정책을 발표했음에도 실적이 대폭 악화하면서 투자자들의 외면을 받은 것이다.

소비 침체와 이커머스의 공세에도 불구하고 선방하고 있는 유통업태 중 하나로 꼽히는 편의점 업종의 주가도 1년 사이 나란히 20% 넘게 하락했다. GS리테일의 주가는 1년 전 1만9244원에서 올해 1만5100원으로 -21.53% 하락했고, BGF리테일의 주가 하락 폭 역시 비슷한 수준을 기록했다(13만3000원→10만4700원, -21.28%).

이 둘은 외형적 성장은 이뤘지만, 수익성 측면에서 아쉬움을 남겼다. 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일은 연결 기준 지난해 매출이 8조 6988억원으로 6.2% 증가했지만 같은 기간, 영업이익은 2516억원으로 전년 대비 0.6% 감소했다. GS25의 경우, 지난해 매출은 8조6661억원으로 전년(8조2457억원)보다 5.1% 증가했다. 영업이익은 2183억원에서 1946억원으로 10.9% 줄었다.

면세점을 주력으로 삼고 있는 호텔신라의 경우 주가 하락 폭이 더 컸다. 지난해 2월 5만9300원이던 주가가 올해 2월엔 3만9650원으로 33.14%나 하락했다. 불황의 늪을 벗어나지 못한 면세업체들은 지난해 줄줄이 영업손실을 기록했다. 혼란한 정국 속에 원·달러 환율이 급등하면서 소비심리가 크게 위축된 데다 중국인 보따리상(다이궁) 수수료와 인천국제공항 임대료 부담이 더해졌기 때문이다.

‘K-푸드’ 흥행으로 잘 나가던 식음료 기업들도 주가 흐름은 형편없었다. CJ제일제당의 주가는 1년 사이 16.95% 급락했고, 같은 기간 롯데칠성은 16.67%, 하이트진로는 10.26% 하락했다. 이 밖에도 농심(-6.42%), 오뚜기(-6.92%), 롯데웰푸드(-13.36%) 등이 주가 수익률 측면에서 재미를 보지 못했다. 소비 심리가 좀처럼 살아나지 않자 내수 기업으로 꼽히는 식품 기업의 주가가 맥을 못 추고 있다.

이러한 가운데 삼양식품 주가만 394.33% 오르며 홀로 고공행진을 이어가고 있다. 1년 전인 2월 14일 17만6400원에 불과하던 이 회사 주가는 올해 2월 14일 87만2000원에 거래를 마쳤다. 불닭볶음면 등 라면 제품을 필두로 한 수출이 이 같은 랠리를 이끌었다는 분석이 지배적이다.

패션주도 별반 다르지 않았다. 패션업계 주요 상장사 24개의 1년 평균 주가 등락률은 -14.61%를 기록했다. F&F홀딩스는 ‘MLB’ 브랜드를 중심으로 중국 시장을 공략하고 있음에도 최근 1년간 32.5%의 하락률을 나타냈다. 지난해 반토막이 난 영업이익을 발표한 신세계인터내셔날의 주가도 41.45%나 하락했다. 아웃도어·스포츠의류 OEM 사업을 하는 영원무역은 이 기간 주가가 12.45% 떨어졌다. 현대백화점그룹 계열사인 한섬 역시 29.29% 하락했다.

갭과 H&M 등 글로벌 SPA 브랜드를 고객사로 둔 한세실업의 주가도 맥을 추지 못했다. 미국 경기 침체 영향으로 주가가 1년 사이 38.24% 급락했다.

증권가에서는 ‘K컬처’ 열풍이 글로벌 경쟁력이 약한 국내 의류 브랜드사의 수출까지 견인하기는 어렵다고 진단하고 있다. 해외 소비자를 사로잡을 만한 인지도를 가진 기업이 드물고, 럭셔리 브랜드나 중저가 캐주얼 브랜드로 양분된 글로벌 패션 시장에서 어느 쪽도 경쟁력을 갖추지 못했다는 평가다.

◇ 올 2025년도 유통종목의 밸류업은 쉽지 않을 것으로 전망

패션주 가운데서는 정치인 테마주와 오너 일가의 트럼프 대통령 취임식에 방문한 이슈와 맞물린 형지I&C의 주가가 1년 사이 41.43% 상승하면서 돋보였다. 주요 고객사인 아디다스의 실적 회복 효과를 누리고 있는 화승엔터프라이즈의 주가도 큰 폭의 상승률(46.02%)을 기록했다. 주주환원 정책을 적극 펼치고 있는 LF 역시 눈에 띄는 상승률(19.32%)을 기록했다.

미국 수출 물량이 점차 하락하고 있는 뷰티주의 상황도 좋지 않긴 마찬가지다. 다만 경기를 타지 않는 편인 코스맥스나 한국콜마 같은 화장품 제조자개발생산(ODM) 기업의 경우 1년 사이 각각 30.26%, 20.70% 상승하면서 선방한 주가 수익률을 기록했다.

그렇다면 한국 유통사들의 밸류업 전략은 왜 실패했을까. 유통업계 관계자는 “많은 유통사들이 밸류업 전략을 발표했지만, 이를 일관성 있게 추진하지 못한 게 문제”라면서 이렇게 진단했다. 또한 “단기적인 성과를 내기 위해 전략을 자주 변경하거나, 장기적인 비전 없이 단편적인 전략만을 내세우는 경우가 많았다. 예를 들

어, 디지털 전환을 추진하다가 중간에 프리미엄 브랜드 출시로 전략을 변경하거나, ESG 경영을 강조하다가 다시 온라인 시장 공략으로 방향을 틀기도 했다. 이런 일관성 없는 전략은 투자자들에게 불신을 안겨준다”고 설명했다.

지배구조 개선이 선행돼야 한다는 지적도 많다. 한국 유통기업들도 소수의 지배주주가 적은 지분으로도 기업을 통제하는 경우가 많은데, 이러한 상황에선 기업 주가가 오르는 것이 반갑지 않다. 추가로 지분을 취득하거나 나중에 상속할 때도 수준 높은 주가가 걸림돌이 될 수 있기 때문이다. 이 밖에도 소액주주들이 경영진의 의사결정에 영향을 미치기 어렵고, 이사회의 독립성도 부족한 경우가 많다는 점 때문에 주가에 부정적인 영향을 미치고 있다.

올해도 유통종목의 밸류업은 쉽지 않을 전망이다. 2024년 12월 소비자심리지수(CCSI)는 전월 대비 12.3포인트 하락한 88.2로, 2020년 3월 팬데믹 초기 이후 가장 큰 하락 폭을 기록했다. 미국 대선 결과로 글로벌 경제의 불확실성이 커지고, 국내 정국 불안이 장기화되면서 소비 심리가 크게 위축된 것으로 분석된다.

같은 기간 소비자물가 상승률은 1.9%로 전월(1.5%) 대비 상승 폭이 확대됐다. 한편, 2024년 연간 소매 판매는 전년 대비 2.2% 감소해 21년 만에 가장 큰 폭의 하락을 기록했다. 소비 심리 위축과 내수 부진이 지속되면서 경기 하방 압력이 커지고 있으며, 고용 둔화 우려도 확대되고 있다. 2025년에는 1%대 저성장 가능성이 높아져 당분간 소비 회복이 어려울 것으로 전망된다.

다만 유통사들이 장기적인 비전을 바탕으로, 시장의 변화에 빠르게 대응하고, 투자자들과의 소통을 강화한다면, 밸류업을 통해 기업 가치를 높이는 데 성공할 수도 있다.

![logo-2[1]](https://cocooni.ai-wp.kr/wp-content/uploads/2025/02/logo-21.png)

![SSF샵-로고[1]](https://cocooni.ai-wp.kr/wp-content/uploads/2025/01/SSF샵-로고1.png)

![르돔아카이브350-390c[2]](https://cocooni.ai-wp.kr/wp-content/uploads/2025/01/르돔아카이브350-390c2.jpg)

![VIIMSTUDIOFashion20141230[1]](https://cocooni.ai-wp.kr/wp-content/uploads/2025/01/VIIMSTUDIOFashion201412301.jpg)

![네이버포스트[1]](https://cocooni.ai-wp.kr/wp-content/uploads/2025/01/네이버포스트1.jpg)